1年前のあの日から、ニューヨークに至る旅路を彼女は歩みはじめた——。今大会の第1シード、加治遥の新たな戦い

そう言い彼女は、懐かしいような嬉しいような、少しばかり照れたような笑みを浮かべた。

「いや~、長かったですね、率直に」

「グランドスラム予選に届くまでに要した時間を、どうとらえているか」と聞いた時。今年8月末、USオープン開催地の、ニューヨークでのことである。

1994年9月25日生まれ、当時28歳の加治遥にとって、この夏は、自身初のグランドスラム予選に挑む季節であった。

今を遡ること1年の、昨年10月——。

彼女は、浜松ウイメンズオープンの会場に居た。

当時のシングルス世界ランキングは、446位。グランドスラム予選の出場当落線が200位前後ということを考えれば、まだそのラインは地平線の向こうだったかもしれない。

165センチの均整の取れた身体から放つ、端正なショットが持ち味。フットワークや動きも良い加治は、全体としては穴の少ないベースライナーだ。

ただ加治は、「もともと、自信満々みたいなタイプではないので…」と控えめに打ち明ける。

日比野菜緒や加藤未唯、穂積絵莉に二宮真琴ら同期選手たちが早々とプロになるなか、大学進学を選んだのも、そのような性格が影響したかもしれない。

「高校卒業の時点では、プロでやっていける自信も実力もなかった」と、本人も当時を振り返る。

一つの欠点や課題が気になり出すと、負の要素に心が引き留められがちでもあった。

特に長年、捕らわれ続けた課題が、「フォアハンド」。

「厚く当ててスピンをしっかり掛けることに、ずっと取り組んできて。そこと、元の自分のテニスとメンタルが、うまくかみ合うところを探すことに時間を掛けてきた感じです」

今に至るまでの「長い」時間の内訳を、加治はそう解きほぐした。

そんな彼女の自己分析に、異なる視座を与えてくれたのは、同期だった。

「のびしろ、豊富ってことだよ!」

声の主は、尾﨑里紗。シングルス世界70位に至ったトッププロであり、昨年、疾走するキャリアに幕を引いた、加治の同期にして友人である。なお、尾﨑が浜松ウイメンズオープンに出場したのは、18歳だった2012年が最初で最後。その翌年にはUSオープン予選に出るまでに、ランキングを駆けあがっていた。

ジュニア時代の対戦経験もある尾﨑と、そのコーチが加治に“誘い”の声を掛けたのは、2021年の梅雨の折り。コロナ禍で試合や練習もままならない加治が、「いろんなことが上手くいかず、どうしようと思っていた」頃合いだったという。

そこからは尾﨑とも練習をともにし、助言も得てきた。もちろん、直ぐに何もかもが好転した訳ではない。磨く技と自信の均衡を模索するなかで、停滞感を覚えたこともある。ただ、「常にポジティブな声を掛け続けてもらった」ことが、徐々に気持ちとテニスを上向きにした。

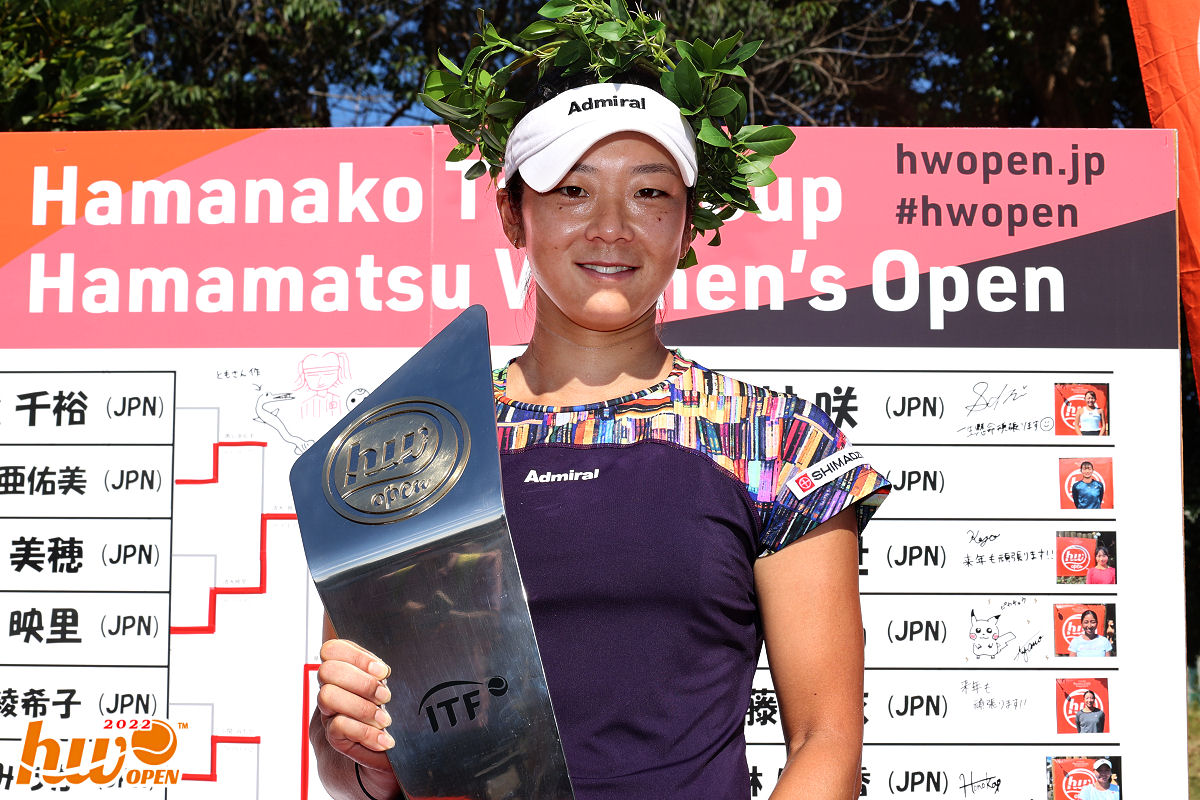

その取り組みの結実の季節が、昨年の秋。能登和倉国際女子オープンすると、2週間後に、ここ浜松ウイメンズオープンでもトロフィーを掲げた。

浜松での戴冠の翌週、加治は”世界での地位“を100位以上ジャンプアップし336位に。今季もジリジリと右型上がりにランキングを伸ばし、7月時点で227位に至った。8月末のUSオープン予選前週の時点では、まだ1番アウトだったが望みをかけて渡米。繰り上がりで出場が決まったのは、予選開幕前日のことだった。

初めて挑んだグランドスラム予選では、初戦をストレートで勝利。2回戦では、145位のカーヤ・ユバンに競り負けるも、フルセットの戦いから持ち帰った収穫は大きかったはずだ。

そして、今——。

キャリア最高のシーズンの起点とも言える浜松に、彼女は、第1シードとして帰ってきた。

世界の地位を示す数字は、217位。次なるステージを追う加治の、”追われる者“としての新たな戦いが、始まる。